Diese bestanden zumeist aus Fisch und Meeresfrüchten mit selbst gebackenem Brot oder Kuchen. Diese Treffen fanden im sogenannten „Jachtclub“ statt. Ein Ort dicht am Wasser und vor den Resten eines ehemaligen Dorfes deren Ruinen vom wuchernden Dschungel zurückgeholt, von der Geschichte der zwangsumgesiedelten Chagossianer oder auch Îlois erzählten. Es gab da einen Grillplatz, ein Volleyballfeld, einen großen Tisch zum Tafeln, Plastikhocker und Stühle, einen praktischen Tisch um Fische zuzubereiten, einen Brunnen mit Brauchwasser (Süßwasser auf Salzwasser) gut zum Wäsche waschen und einen kurzen Anleger aus Beton. An dem hat nur keiner festgemacht, da er, so wie auf den freien Wegen und dem Sandstrand, bedeckt war mit einem Gewimmel von Unmengen Einsiedlerkrebsen mit ihren Gehäusen. Sie tragen die unterschiedlichsten Behausungen mit sich herum, zum Teil wunderschöne Schneckenhäuser. Diese zu sammeln geht nicht, denn will man eine aufheben, laufen sie davon oder man stellt fest, dass sie bewohnt ist. Man musste sich schon vorsichtig bewegen, um nicht auf eine drauf zutreten. Na ja, bei der Wohnungsnot hier will man ihnen die Einraumwohnungen auch nicht wegnehmen.

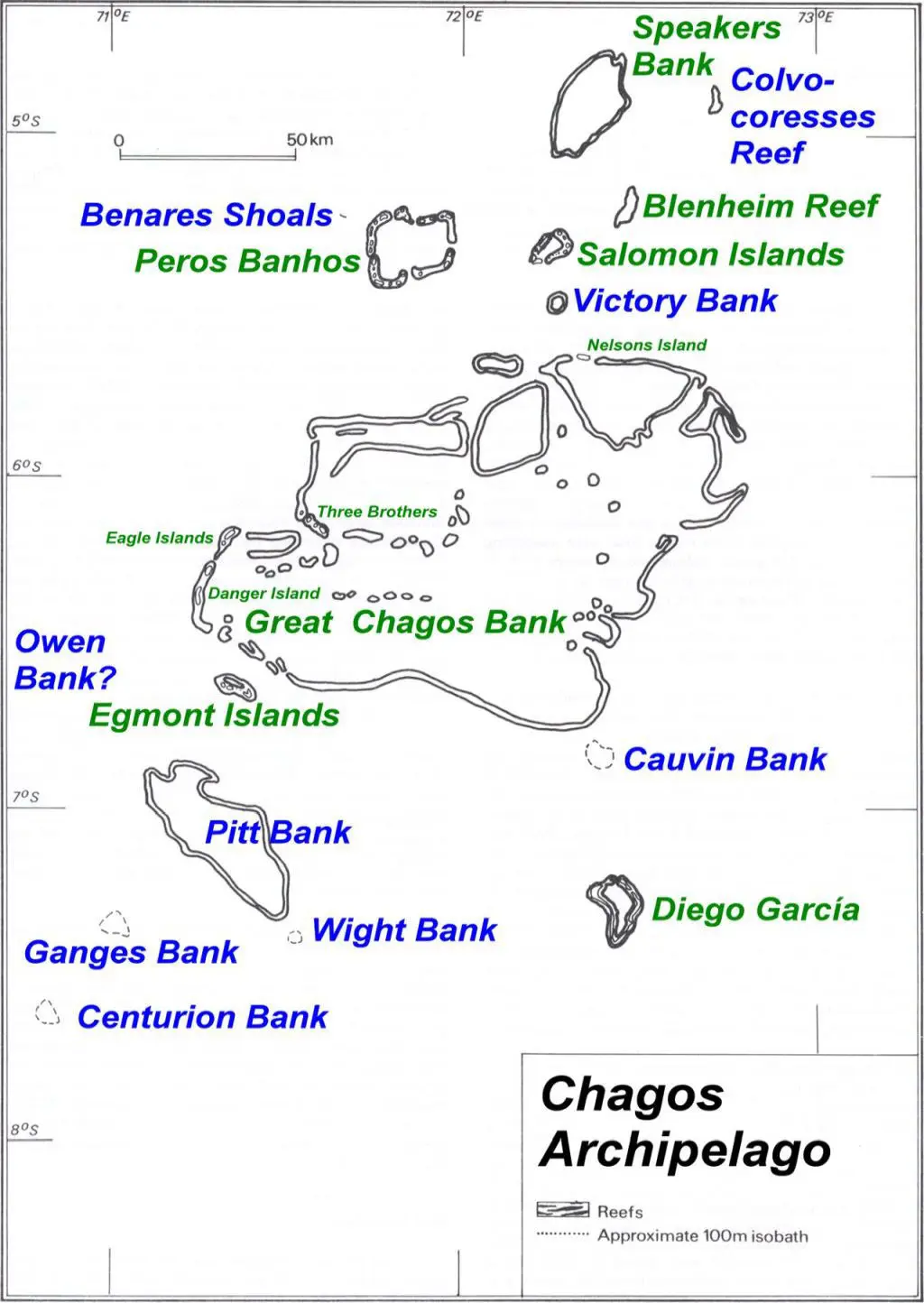

Der Reiz in diesem Revier ist, blendet man die politischen Spielchen aus, tatsächlich die Ruhe und Einsamkeit. Um hier einige Zeit zu verbringen, muss man schon autark sein. Außer Fisch und Kokosnüssen gibt es hier nichts, womit man sich versorgen kann. Der Fischreichtum ist sagenhaft. Ingrid wurde von einem netten Holländer zum Fischen eingeladen. Sie war restlos von der Angeltour begeistert. Nach weniger als drei Stunden am Riff waren sie mit dem Dinghi voll Fisch zurück. So was hatte ich noch nicht gesehen. Die Beute waren Barsche, Wahoos, Snapper und Bonitos – was für eine Pracht.

Nachdem die Beute geteilt war, begann das Kochen, Braten und Einlegen. Jedenfalls hatten wir unser Mitbringsel in verschiedenster Form für die nachmittägliche Party im „Jacht-Club“. Der Renner waren das Sashimi und eine Fischsuppe á la original russischer „Ucha“ aus Seefisch. Bei diesem Ucha-Rezept wird magerer Fisch mit fetten Fischsorten kombiniert und die hatten wir. Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Sellerie, Zitrone und Gewürze waren reichlich vorhanden. Das einzige Problem war, das ganze Gesuppe ohne es zu verpläppern im Dinghi an Land zu bringen. Es war unser Einstand, der gerne angenommen wurde. Kannten doch einige Segler, welche schon länger unterwegs waren, Kartoffeln nur noch von Hörensagen.

Ein Nachbarlieger namens Peter, ein deutscher Aussteiger, welcher mit seiner thailändischen Frau Freundin schon lange mit einem defekten Großbaum hier sein Leben fristete, hatte auch seine Fischsuppe gekocht. Von der behauptete er, das sei die Berühmteste im ganzen Indische Ozean. Nur schade, dass wir ihm die Schau geklaut haben. Er machte den Fehler die Fischköpfe mitzukochen. Das hatte zur Folge, da er die Augen der Fische mitgekocht hatte, die Suppe trübe wurde. Auch hat er, statt Süß- und Salzwasser halbe-halbe zu mischen, nur dass klare saubere Salzwasser genommen. Folge war, dass er seinen Pott wieder mitnehmen konnte.

Es waren schöne und erlebnisreiche Tage. Bei einem Spaziergang durch den Palmendschungel entdeckten wir nicht nur die Ruinen des Dorfes der deportierten Chagossianer, sondern auch die fleißigen Kokosnusskrabben, auch Palmendiebe genannt. Diese kommen eigentlich nur zur Dämmerung aus ihren Höhlen, aber einige versuchen schon am späten Nachmittag die Palmen zu erklettern oder sich an am Boden liegenden Kokosnüsse gütlich zu tun.

Die Fische wurden an Land ausgenommen und portioniert. Die Reste wurden dann einfach am Anleger ins Meer gekippt. Was war das dann für ein Gewusel. Rochen, kleine Haie, Barsche usw. machten sich über das zusätzliche Nahrungsangebot her. Allerdings hatte eine große Muräne die Nase vorn. Sie hatte ihr Quartier unter dem Anleger.